こんにちは りうにんと申します。

『ENDER MAGNOLIA』をトロコンしたので、その感想です。

日本のインディーゲームパブリッシャー Binary Haze Interactive によって、2025年1月に発売された『ソウルシリーズ』的な世界観&死にゲー要素がありつつ、いわゆる『メトロイドヴァニア』と言われる2D探索要素が特徴的なゲームである『ENDER MAGNOLIA』。

プレイして個人的に良かった点と気になった点を紹介します。

感想としては、世界観・プレイ感・BGMすべてが素晴らしく、2D探索アクションの傑作ゲームといって間違いないでしょう。一方でストーリーの説明や仲間との会話が少なく、ストーリー上の感動はあまり感じることができませんでした。

また、スキルのシステムやゲームバランスについては前作『ENDER LILIES』からの変更点があり、個人的には前作の方がより素晴らしい作品だったと感じています。

※本記事内にはゲーム序盤のスクリーンショットがあります。

ネタバレは極力無いようにしていますがご注意ください。

※本記事の内容は私が遊んだバージョン(Ver 1.0.2)準拠で書いています。

どんなゲーム?

基本情報

| 発売日 | 2025年1月23日(木) |

| メーカー | Binary Haze Interactive |

| ジャンル | 2D探索型アクション |

| 発売ハード | PS4/PS5/Switch/STEAM |

| 公式HPリンク | https://www.endermagnolia.com/ja/ |

| プレイした難易度 | ノーマル |

| どの程度遊んだ | トロコンまで |

| プレイ時間 | 20時間弱 |

日本のインディーゲームパブリッシャー Binary Haze Interactive による、メトロイドヴァニアゲーム。2021年に発売された『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』の続編となるタイトルです。

あらすじとしては、人工生命体である「ホムンクルス」が、地下から吹きあがる穢れた煙によって暴走する怪物へと変貌してしまった世界で、ホムンクルスを正常に戻すことができる「調律師」の主人公が、人とホムンクルスの救済を目指すダークファンタジーです。

ゲームシステム

基本的には「2D横スクロールアクション」のゲームで、世界を探索しながら装備や強化アイテムを集めて、ボスと戦闘を行う。ボスを倒すと新たなアクションやエリアが解放されて、探索の範囲が広がり、世界や主人公たちの謎が解き明かされていくという流れで進みます。

また、いわゆる「ソウルライク」な死にゲー要素もあり、フィールド上のザコ敵の攻撃でも場合によっては数回被弾すると死にます。ボスは負ながら相手のアクションを覚えて、トライ&エラーを繰り返しながら攻略する必要があります。

良かったところ

世界観

このゲームの最大の魅力はその世界観&BGMだと思っています。

上述のとおり、設定としては滅びゆく世界であり、敵の大半は暴走したホムンクルス、とダークで残酷な世界です。そんな世界が儚く美しいグラフィックで表現されており、どこか恐ろしい自然や朽ち始めた建造物を感じることができます。

荒廃した文明や恐ろしい自然が美しく描かれています

前作では主人公は国で唯一の生き残りであり、仲間(生きる屍)の一部以外との会話がありませんでしたが、今作では生き残った人間や正常なホムンクルスも登場し、仲間との会話も増えました。そのため、残酷な世界を生きる人々との会話やちょっとしたサイドイベントも存在し、より世界観に没入できるようになっています。

また、この世界観を演出している音楽も非常に素晴らしいです。前作に引き続き『Mili(ミリー)』さんという音楽グループが担当されています。Miliさんは音楽ゲームの『DEEMO』やアニメの『ゴブリンスレイヤー』等に関わっている方々です。

音楽の雰囲気としては、『ニーア:オートマタ』が近いです。森や屋敷、工場など多彩なステージがあるのですが、それぞれの雰囲気に合ったBGMをただ聞いているだけでも楽しく、次のステージへ進む一つの大きな楽しみになります。

前作『ENDER LILIES』のサントラはサブスクで配信されており。

ブログを書く際の作業用BGMとしてよく流しています。

リトライのやりやすさ

ゲーム紹介で「ソウルライク」な死にゲーと表現しましたが、このゲームではリトライのデメリットは存在しません。HPがゼロになっても、お金や経験値等をロストすることはないため、様々な戦い方や装備を気軽に試してみることができます。(当然ザコ敵の復活はありますが)

また、一部の中ボスを除いてボスの直前にリスポーンポイントがあるため、ボスへの再戦もすぐに行うことができます。苦手なボス相手にスキルや装備を試行錯誤しながら、行動パターンを覚えて何とか勝利できた時の喜びは格別です。

ただし、前作に比べるとリスポーンポイントやショートカットが少ないという意見も多くあります。

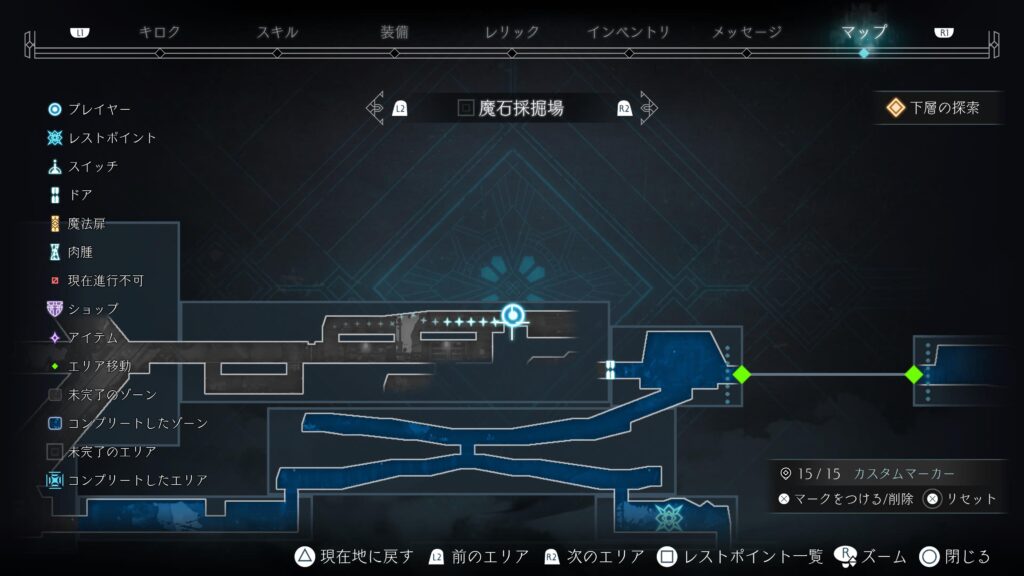

自動マッピング&攻略済み表示

「2D探索型アクション」ゲームなので、ゲームプレイの中心はアクションと探索です。探索では隠し通路や新アクションor特定のアイテムを入手しないと進めない道、取れないアイテムが存在しています。このゲームではそれらの存在が分かりやすくなっています。

具体的には探索したエリアは自動でマッピングされ、今居るエリアで取れていないアイテムや行けていない通路の有無が、マップの色で一目瞭然に表されています。また、よくある明らかに新アクションで壊せそうな壁などもマップ上に記録されるため、わざわざ覚えておいたり、メモをする必要はありません。

このおかげで、取りこぼしがどこのエリアにあるかが分かりやすく、進め方が分からなくなることも回避できます。(とはいえ、私は一度次にどこに行けばいいか完全にわからなくなりましたが…(笑))

気になったところ

会話の少なさ&わかりにくさ

主人公は記憶を失っており、主人公や世界の謎については、ボスを倒した後のイベントや休憩所(リスポーンポイント)での仲間との会話、NPCとの会話、フィールド上で拾えるTIPSによって少しずつ明かされていきます。しかし、その会話が少ない&わかりにくいせいで「結局こいつは誰だっけ?」とか「あの謎はどうなったっけ?」となることが多々あります。

特にゲームの性質上ある程度好きな順番でステージに挑めるため、複数のイベントが並列して進むこともあります。会話は一度見るともう一度見ることはできないため、謎が謎のままのこともしばしば…

また、ゲームの目的自体は上層を目指すというはっきりしたものがありますが(上層を目指す理由はよくわからなくなってきますが)、一番困惑するのは仲間についてです。基本的にボスは暴走したホムンクルスで、倒して正常にして仲間になるという流れで進んでいきます。

正常になる際にそのホムンクルスの過去のムービーが流れるのですが、そこで記憶を失う前の主人公や敵役との絡みがちょくちょく出てきます。しかし、主人公の過去についての深堀や敵についての言及がほとんどないため、疑問が多く残ったまま話がどんどん進みます。

休憩所での会話も、仲間同士で暴走する前の話をしたりするものも多く、主人公以外で絆が形成される感じがしてきました。

ネタバレになるので、詳細な話はしませんが、終盤の主人公と某キャラとの絆に基づいたイベントは全然感情が付いていかずに感動もあまりありませんでした。

アクションをうまく活用しないと取れないアイテムがある

これは、賛否両論ポイントかもしれませんが、個人的には完全にマイナスな要素なので、「気になったところ」として紹介します。

ボスを倒して新アクションを覚えることで、探索の範囲や見えているのに取れないアイテムが取れるようになったりするのですが、一部の攻撃モーションを利用することで通常プレイではまだとれないはずのアイテムが取れたり、(おそらく想定外の)ショートカットが使えたり、そもそもこのようなテクニックを使わないと取れないアイテムも存在します。

先行でアイテムが取れたりショートカットができるのは、小技を上手く使っているようで楽しいのですが、このような技を使わないと絶対に取れないアイテムは隠し要素的にトロフィーコンプの範囲外と個人的にはして欲しいです。

良くも悪くもポイント

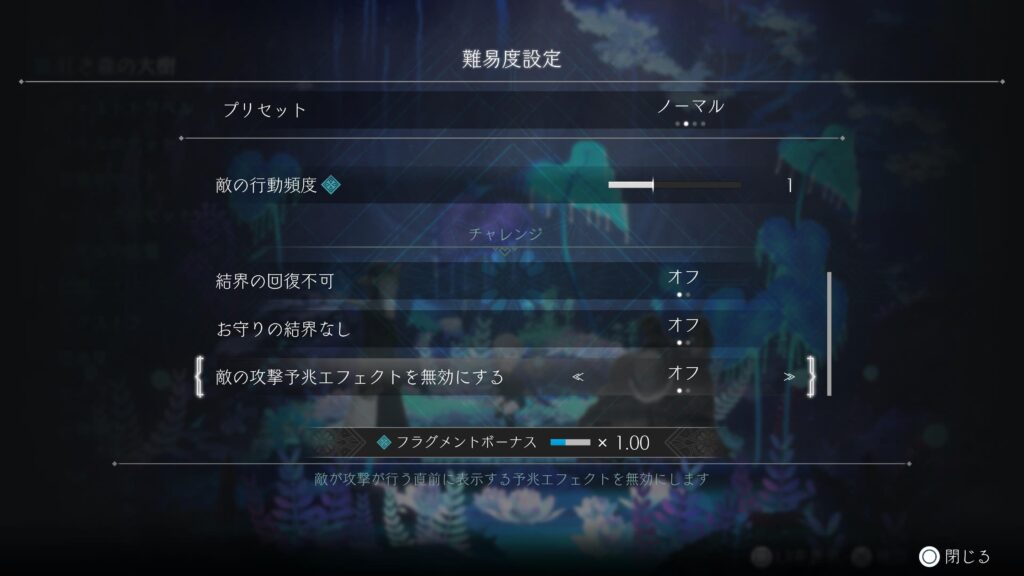

難易度面

私が難易度ノーマルで遊んだのもありますが、全体的に簡単に感じました。ザコ敵の攻撃でも3~4回攻撃を受けるとやられてしまうのですが、そもそも遠距離攻撃が強く、回復の手段がかなり豊富なため敵の攻撃範囲外からの攻撃やヒット&アウェイ戦術で簡単に攻略できてしまいボス戦を除いて難所と感じるところはほとんどありませんでした。

一方で調整おかしくないか?と思う敵も一部存在しています。このゲームでは被弾後の無敵時間が存在しないため、連続攻撃を食らうと即死することがあります。ボス戦ならまだしも、ザコ敵に体力MAXから一瞬でやられると少しフラストレーションが溜まります。

個人的には死にゲーとしては多少理不尽ぐらいがちょうどいいので、あまり敵の強さに不満はありませんでしたが。

ちなみにプレイヤー間で話題になった実験用強化マウスは発売後数日で弱体化したため、製作者も強すぎると受け入れたのかもしれません。

ただし、敵の体力や攻撃力、攻撃頻度を細かく設定できるため、もっと難しくor簡単にして遊ぶことはできます。

アクションの回数性の廃止

これは前作と比較しての要素&ネットでは割と好評ではありますが、スキルの使用回数がなくなり、リキャストタイムぐらいしか制限がなくなりました。

前作は最初から使える基本攻撃を除いて各攻撃に使用回数が決まっていて、休憩所以外では回復できまない仕様でした。そのため、難しいステージやボスに対して、どのスキルをどこで使うかを考え、無駄撃ちをしないように慎重に攻略する必要がありました。

今作ではこの仕様がなくなったため、遠距離スキルや攻撃範囲の広いスキルで敵の攻撃範囲外から一方的に攻めることがローリスクでできるようになっています。また、装備も遠距離攻撃と相性のいいものがあり、常に遠距離攻撃を撃ちながらちまちま進むだけで、大抵のステージはクリア可能でした。

最後に

以上一言でまとめると、「雰囲気が最高で探索もサクサク行えますが、ストーリーや仲間との関係性の理解が難解な傑作2D探索アクション」といったところです。

前作『ENDER LILIES』が方が素晴らしすぎたので、ハードルが高すぎたのはあるかもしれませんが、間違いなく人にお勧めできるレベルのゲームですので、前作と合わせてぜひ遊んでみてください。

それでは、また次の記事で!

【前作】ENDER LILIES: Quietus of the Knights

コメント